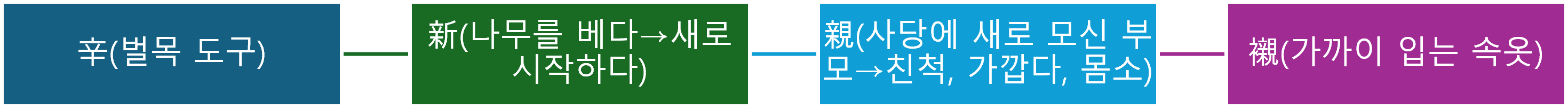

갑, 을, 병, 정, 무, 기, 경, 이제는 이 천간 글자 시리즈를 시작하게 한 신(辛)으로 돌아왔다.

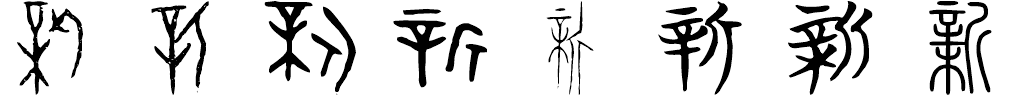

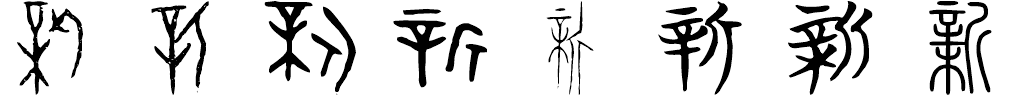

왼쪽부터 辛의 갑골문 1, 2, 금문 1, 2, 제 문자, 진(晉) 문자, 초 문자, 소전. 출처: 小學堂

辛은 䇂 글에서도 설명했듯이 䇂과 매우 비슷하게 생겼는데, 지금은 설 립(立) 아래에 丨이 있으면 䇂, 十이 있으면 辛으로 구분하지만 옛날 형태에서는 이 아래 획이 곧게 뻗으면 辛, 휘어 있으면 䇂으로 본다고 했다. 갑골문 1과 금문 1처럼 위에 가로 획이 없는 형태도 있었으나, 지금은 갑골문 2와 금문 2의 가로 획이 소전까지 이어졌고 이게 짧은 세로 획으로 바뀌어 지금의 해서가 되었다. 한글의 치읓이나 히읗처럼 이 획은 가로로 긋기도 하고 세로로 긋기도 한다. 한편 갑골문과 금문 2에 있는 아래쪽 비스듬히 나온 가지의 획은 지금의 辛의 아래쪽 가로 획이 아니고 立 모양의 아래쪽 가로 획에 해당하며, 지금의 辛의 아래쪽 가로 획은 금문 1에 있던 아래쪽 불룩한 장식이 전국시대 문자에서 별개의 가로 획으로 분리되어 나온 것으로 보인다. 즉 지금의 䇂과 辛을 구분하는 아래쪽 가로 획은 옛 형태에서는 나타나지 않는다.

辛이 무엇을 본뜬 것인지는 여러 설이 있는데, 대체로 벌목 도구나 형구를 본뜬 것이라고 한다. 이에서 일단 '괴롭다', '아프다' 등의 뜻이 인신되었고, 더 나아가서 '맵다'라는 뜻이 나왔다. 현대 과학에서 매운맛은 혀의 미각이 아니고 혀의 통각이 자극을 받아서 느끼는 것이라 하니, 아프다는 글자로 맵다는 뜻을 나타낸 옛 사람들의 통찰이 돋보인다. 지금도 신랄(辛辣)이라는 단어에서 이런 맵다와 아프다는 말의 상통하는 관계를 엿볼 수 있다. 한국에서는 매운맛을 辛으로 주로 나타내는데, 중국에서는 辛은 괴롭다는 뜻으로 주로 쓰이고 맵다는 뜻은 辣(매울 랄)로 나타낸다.

辛은 천간의 일곱째 글자이니만큼 상나라 왕들의 칭호로도 쓰이는데, 바로 상나라 마지막 왕인 주왕(紂王)의 왕호가 제신(帝辛)이다. 그러나 제나라 군주 정공(丁公) 등 군주의 칭호로 쓰이다가 성씨가 된 정(丁)과는 달리 신(辛)씨는 제신에게서 비롯하지 않는다. 몇 가지 설이 있는데, 하나는 전설 속의 나라인 하(夏)나라의 제후인 신(莘)나라의 후예들이 艸를 떼고 辛만을 성씨로 썼다는 것이다. 이 계통의 신씨들 중에서 역사에 처음 나오는 인물은 전한의 장수로 흉노와 강 등 서방에서 비한족들과 맞서 싸운 신무현(辛武賢)·신경기(辛慶忌) 부자로, 농서군 출신이라 그 자손을 농서 신씨라고 부른다. 우리나라의 신씨도 고려 시대에 한국으로 들어온 이 계통의 신씨를 조상으로 모시고 있다.

辛이 들어가는 간지로는 신축(辛丑), 신묘(辛卯), 신사(辛巳), 신미(辛未), 신유(辛酉), 신해(辛亥)가 있는데, 모두 굵직굵직한 역사적 사건들을 남겼다. 신축옥사(1721년 - 이듬해 일어난 임인옥사와 묶어서 신임옥사라고도 함), 신묘삼간(1531년), 신사무옥(1521년), 신미양요(1871년), 신유박해(1801년), 신해혁명(1910년) 등. 이 중 신해혁명은 중국의 근현대를 나누는 분기점으로 인식되어, 중국인의 이름을 한국어로 표기할 때 신해혁명을 기준으로 그 전 인물은 한국식 한자음으로, 그 후의 인물은 중국식 한자음으로 쓰도록 한다. 그래서 신해혁명 이후에 죽은 장제스(蔣介石)는 장개석이 아니라 장제스로 쓰고, 그 전에 죽은 이홍장(李鴻章)은 리훙장이 아니라 이홍장으로 쓴다.

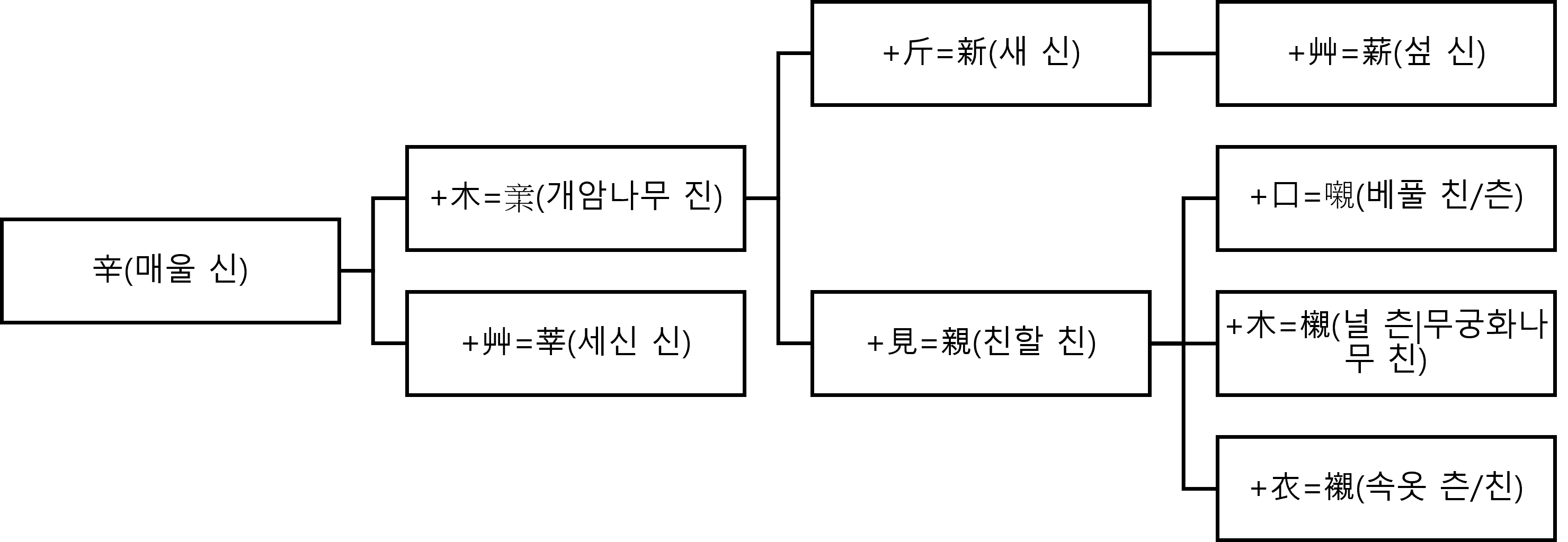

매울 신(辛, 신랄(辛辣), 오신채(五辛菜) 등. 어문회 3급)에서 파생된 한자들은 다음과 같다.

辛+木(나무 목)=⿱辛木(개암나무 진): 급수 외 한자

辛+艸(풀 초)=莘(세신 신): 아신왕(阿莘王: 백제의 제17대 왕), 유신환(兪莘煥: 조선 후기의 학자) 등. 어문회 준특급

⿱辛木에서 파생된 한자들은 다음과 같다.

⿱辛木+斤(도끼 근)=新(새 신): 신구(新舊), 혁신(革新) 등. 어문회 준6급

⿱辛木+見(볼 견)=親(친할 친): 친근(親近), 양친(兩親) 등. 어문회 6급

新에서 파생된 한자는 다음과 같다.

新+艸(풀 초)=薪(섶 신): 신탄(薪炭), 와신상담(臥薪嘗膽) 등. 어문회 1급

親에서 파생된 한자들은 다음과 같다.

親+口=嚫(베풀 친/츤): 인명용 한자

親+木=櫬(널 츤|무궁화나무 친): 인명용 한자

親+衣=襯(속옷 츤/친): 츤의(襯衣: 속옷), 츤착(襯着: 가까이 달라붙음) 등. 인명용 한자

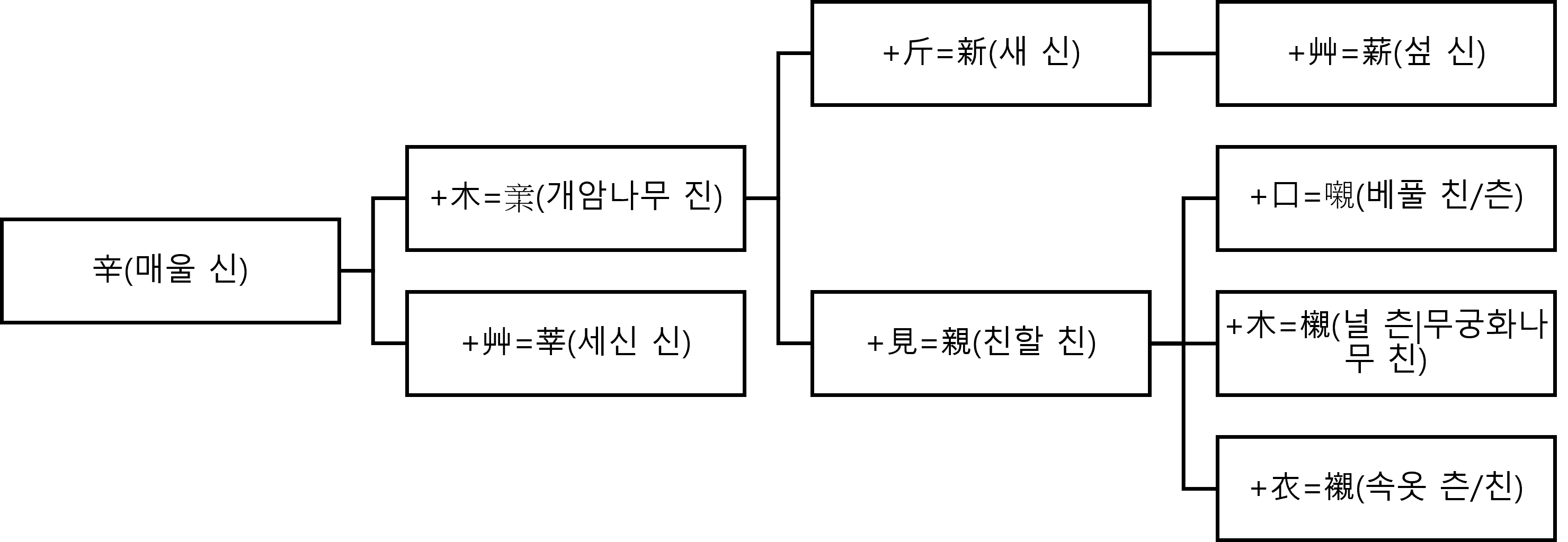

辛에서 파생된 한자들.

辛에서 파생된 한자들.

여러 한자가 있지만 辛에서 파생된 한자 중에서 가장 많이 쓰이는 것은 새 신(新)과 친할 친(親)이다. 이 둘을 살펴보자.

왼쪽부터 新의 갑골문 1, 2, 금문 1, 2, 진(晉) 금문, 초 문자 1, 2, 소전. 출처: 小學堂

왼쪽부터 新의 갑골문 1, 2, 금문 1, 2, 진(晉) 금문, 초 문자 1, 2, 소전. 출처: 小學堂

新의 초기 형태에는 木이 없이 辛과 斤만으로 구성된 갑골문 2, 금문 2, 초 문자 2와 같은 형태도 있고, 辛 밑에 木을 더한 갑골문 1, 금문 1, 진(晉) 금문, 초 문자 2, 그리고 소전의 형태도 있다. 지금의 형태는 辛 밑에 木을 더한 형태가 축약된 형태다. 辛을 벌목 도구로 보면 斤과 결합해 도끼로 나무를 찍는 모습이 되고, 섶 신(薪)의 초기 형태로 해석된다. 《설문해자주》에서는 이 나무를 취한다는 것에서 일을 시작하다, 새롭다는 뜻이 인신되면서 艸를 더해 원래의 뜻을 보존한 薪이 만들어졌다고 설명했다. 이미 갑골문에서부터 新은 새롭다는 뜻으로 쓰이기 때문에 이 차용의 역사는 상당히 오래되었다.

쉬슬러는 新의 어원을 중국티베트어 공통의 어근으로 생각해 버마어에서 새롭다를 뜻하는 သစ် (sac)와 연관지었고, 중국어와 버마어 모두 이 말이 섶을 뜻하는 薪, သစ် (sac)과 유사하다는 점을 지적했다. 더 나아가서 이 말이 살아 있다, 푸르다를 뜻하는 원시중국티베트어의 *siŋ에서 비롯했을 가능성이 있다고 보았다.

왼쪽부터 薪의 진(秦) 금문, 소전. 출처: 小學堂

新의 본의를 나타내기 위해 만들어진 것으로 보이는 섶 신(薪)은 전국시대 금문에서 비로소 모습을 나타내며, 귀신(鬼薪)이라는 형벌 이름으로 등장한다. 귀신 귀(鬼) 때문에 좀 으스스해 보이지만, 진·한 시대에 중범죄자 중에서도 비교적 가벼운 범죄자에게 내리는 형벌로 귀신에게 제사 지내기 위해 땔감[薪]을 베는 강제 노역형이다. 귀신은 남자에게 내리는 형벌이고, 같은 급의 여성 범죄자에게는 귀신에게 제사 지내기 위해 쌀을 고르는 형벌인 백찬(白粲)을 내렸다. 이보다 더 무거운 죄인에게는 남자는 성을 쌓는 성단(城旦), 여자는 쌀을 빻는 용(舂)이라는 노역형에 처했다. 전한의 여태후가 자신의 아들 혜제의 태자 자리를 위협한 척부인을 인간돼지[인체(人彘)]로 만들어 죽인 이야기는 유명한데, 인간돼지로 만들기 전에 내린 벌이 바로 용에 해당한다. 더 무거운 죄인에게는 노역형을 넘어서 신체를 훼손하는 신체형을 내렸다. 물론 인간돼지는 공식 형벌이 아니다. 그래서도 안 되고.

薪이 들어가는 고사성어라면 역시 와신상담(臥薪嘗膽)으로, 춘추전국시대 오나라와 월나라라는 두 나라의 치열한 다툼에서 빚어낸 고사성어다. 오나라 왕 부차는 섶[薪]에 누워 자며[臥] 선왕을 패퇴시켜 죽게 한 월나라에 복수를 다짐했고, 그 부차의 복수전에 패배한 구천은 치욕을 견디고 부차의 신하가 되어 쓸개[膽]를 맛보며[嘗] 오나라에 복수를 다짐해 기어이 오나라를 멸망시키고 월나라를 중국의 패자로 만들었다는 이야기다. 이렇게 독한 사람들이라서 그런지 그들을 섬긴 사람들의 말로는 좋지 못했는데, 부차를 도운 오자서는 월나라를 굴복시킨 후 부차에게 숙청되었고 구천을 섬긴 문종 역시 구천을 패자로 만든 후 구천에게 숙청되었다. 역시 구천을 섬긴 범려는 이 꼴 날 것을 예견하고 미리 구천을 떠나 살며 민간에서 수완을 발휘해 거대한 부를 쌓았다고 한다.

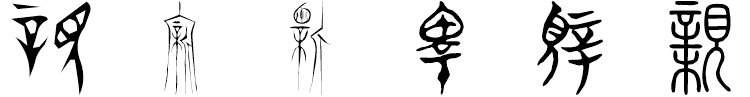

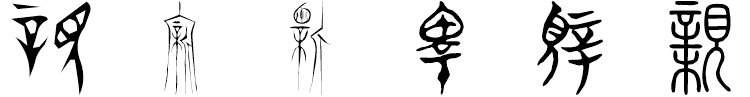

왼쪽부터 親의 금문, 진(晉) 금문 1, 2, 초 문자 1, 2, 소전. 출처: 小學堂

왼쪽부터 親의 금문, 진(晉) 금문 1, 2, 초 문자 1, 2, 소전. 출처: 小學堂

친할 친(親)은 시라카와 시즈카는 사당에 새로 모신[新] 조상, 곧 가장 가까운 선대인 부모를 뜻하는 것으로 해석했다. 볼 견(見)은 단순히 보는 것이 아니라 새로 사당에 모신 부모의 영을 조현하는 의미로 보았다. 그래서 親의 원 뜻은 부모고, 이에서 친하다, 가깝다는 뜻이 인신되었다. 親의 옛 형태 중에는 집 면(宀)이 더해진 형태(진 금문 1)가 있어, 시라카와의 사당에 모신 부모를 조현한다는 해석을 뒷받침하고 있다. 진 금문 2와 초 문자 1에서는 見 대신 눈 목(目)이 新이나 辛 위로 올라가기도 하고, 초 문자 2에서는 辛만이 見과 결합하기도 하는데, 소전은 新처럼 ⿱辛木과 見이 결합한 형태로 정리했고 이것이 현대까지 이어지고 있다.

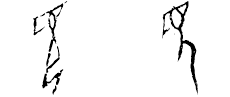

왼쪽은 見, 오른쪽은 視의 갑골문. 출처: 小學堂

다른 해석에서는 이 親의 금문은 見이 아니라 視가 결합한 것이라는 데 주목했다. 갑골문에서 視에는 보일 시(示)가 없고 대신 見은 꿇어앉은 사람, 視는 서 있는 사람으로 구분했다. 따라서 親의 본의는 사람이 직접 본다, 곧 몸소 한다는 것으로 보았다.

둘 다 親의 뜻이 맞으므로 어느 것이 옳다 하기는 어렵지만, STDET에서는 親을 원시중국티베트어에서 친척, 조상을 뜻하는 말 *dziŋ에서 비롯한 것으로 보므로 부모가 원 뜻이라는 쪽의 편을 즐어주는 것 같다.

금문에서 親은 몸소 한다는 뜻으로 쓰이고 있으며, 또 나중에 파생되는 속옷 츤/친을 대신해 속옷의 뜻으로 쓰인다. 몸에서 가장 가까운 옷이 속옷이기 때문인 것 같다. 지금도 親은 친하다(가깝다), 부모에서 더 나아가 부계 친척이나 친척 전반, 몸소 세 가지 뜻으로 활용되고 있다. 당장 친하다는 말이 바로 이 親을 쓰고 있다. 부모나 친척의 뜻으로는 양친(兩親), 친족(親族) 등이 있고, 몸소라는 뜻으로는 친고(親告)나 친필(親筆) 등이 있다.

의외로 親이 들어가는 고사성어는 잘 떠오르지 않는데, 대의멸친(大義滅親)이 있다. 춘추시대 위(衛)나라가 어지러워져 군주 환공을 서형 주우가 죽이고 임금이 되었는데, 주우의 가까운 신하로 석후라는 사람이 있었다. 석후의 아버지 석작은 환공과 주우의 아버지 장공이 지나치게 주우를 총애하자 장공에게 태자가 아닌 주우를 지나치게 총애하지 말라고 조언하고 자기 아들에게도 주우를 가까이하지 말라고 했으나 장공도 석후도 그 말을 듣지 않았다.

결국 주우와 석후가 환공을 죽였으나 민심이 이들을 따르지 않으므로 석후는 결국 아버지에게 조언을 구했는데, 석작은 위나라와 우호 관계에 있는 진(陳)나라의 중재로 주나라 왕을 조현하도록 권하고 비밀리에 진나라로 사람을 보내 주우와 석후가 진나라를 방문하거든 사로잡아 죽이도록 요청했다. 진나라가 이 청을 들어 주어 주우와 석후를 사로잡자 석작은 가신 누양견을 파견해 진나라에서 석후를 죽이는 것을 감독하도록 해, 자신이 반역한 아들을 죽이고자 하는 뜻을 명백하게 표현했다.

이를 두고 《춘추좌씨전》에서 어떤 군자의 이름으로 석작을 칭찬하면서 “대의멸친이란 이를 두고 한 말일 것이다.”라고 했는데, 이것이 대의멸친이란 고사성어의 유래다. 이 군자가 누구인지 알 수 없으므로 정확한 시기를 추정할 수는 없지만, 적어도 《춘추좌씨전》이 기록되기 전에 이미 존재한 성어이며 어쩌면 석작이 석후를 죽이기 전에도 있던 말인지라 이렇게 인용했을 수도 있다.

본디 親이란 부모를 가리키는 말이라는 설에 따르면, 대의멸친이란 바로 대의를 위해 부모 됨을 버린다는 뜻이다. 부모가 자식을 사랑하는 것이 가장 큰 사랑이라면, 대의멸친은 바로 이보다 더 큰 의가 있다는 것을 웅변한다. 그러나 밖에서 큰 일을 행하는 사람이 집안에서는 소홀한 것으로 눈살을 찌푸리게 하는 여러 사례와는 달리, 대의멸친이란 고사성어의 주인공 석작은 최소한 아들을 올바로 이끌려는 시도는 했다. 실패해서 비극으로 끝났을 뿐.

新과 親 때문에 벌어진 유교의 유명한 논쟁이 있으니, 바로 친민(親民)과 신민(新民)의 대결이다.《대학》의 둘째 강령인 친민(親民)의 親을 전통 유교에서는 원 글자대로 읽어 “백성과 친하게 해야 한다”로 보았으나, 성리학의 거두인 정이와 주희는 親을 마땅히 新으로 고쳐서 신민(新民) 즉 “백성을 새롭게 해야 한다”로 읽어야 해야 한다고 주장했다. 성리학의 나라인 조선에서는 이 구절을 신민으로 보는 견해가 지배적이었다. 이는 전통 유교는 지배자의 윤리학 성격이 강했으나 성리학에서는 개인의 심성 수양 등 형이상학적 성격이 강해졌음을 보여준다.

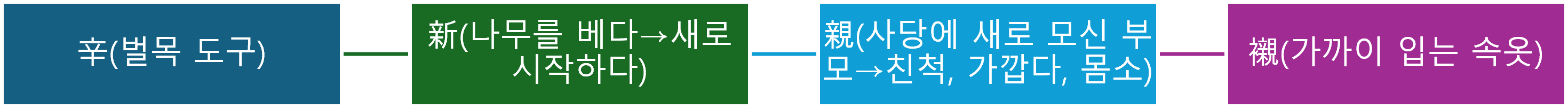

辛은 파생된 글자에 벌목과 관련된 뜻을 부여한다.

新(새 신)은 斤(도끼 근)이 뜻을 나타내고 ⿱辛木이 소리를 나타내며, 辛의 뜻에 따라 나무를 베어 만든 땔감, 이에서 나무를 찍어 새로 시작하는 것을 나타낸다.

親(친할 친)은 見(볼 견)이 뜻을 나타내고 ⿱辛木이 소리를 나타내며, 新의 뜻에 따라 사당에 새로 모신 부모, 더 나아가 친척, 가깝다, 몸소의 뜻을 나타낸다.

襯(속옷 츤/친)은 衣(옷 의)가 뜻을 나타내고 親이 소리를 나타내며, 親의 뜻에 따라 몸에 가장 가까이 입는 옷, 즉 속옷을 나타낸다.

이상의 관계를 나타내면 다음과 같다.

辛에서 파생된 한자들의 의미 관계도.

辛에서 파생된 한자들의 의미 관계도.

요약

辛은 벌목 도구나 형구를 본뜬 상형자로, 이에서 괴롭다, 맵다 등의 뜻이 나왔으며, 천간의 여덟째 글자로도 가차되었다.

辛에서 ⿱辛木(개암나무 진)·莘(세신 신)이 파생되었고, ⿱辛木에서 新(새 신)·親(친할 친)이 파생되었고, 新에서 薪(섶 신), 親에서 嚫(베풀 친/츤)·櫬(널 츤|무궁화나무 친)·襯(속옷 츤/친)이 파생되었다.

辛은 파생된 글자들에 벌목 도구의 뜻을 부여한다.